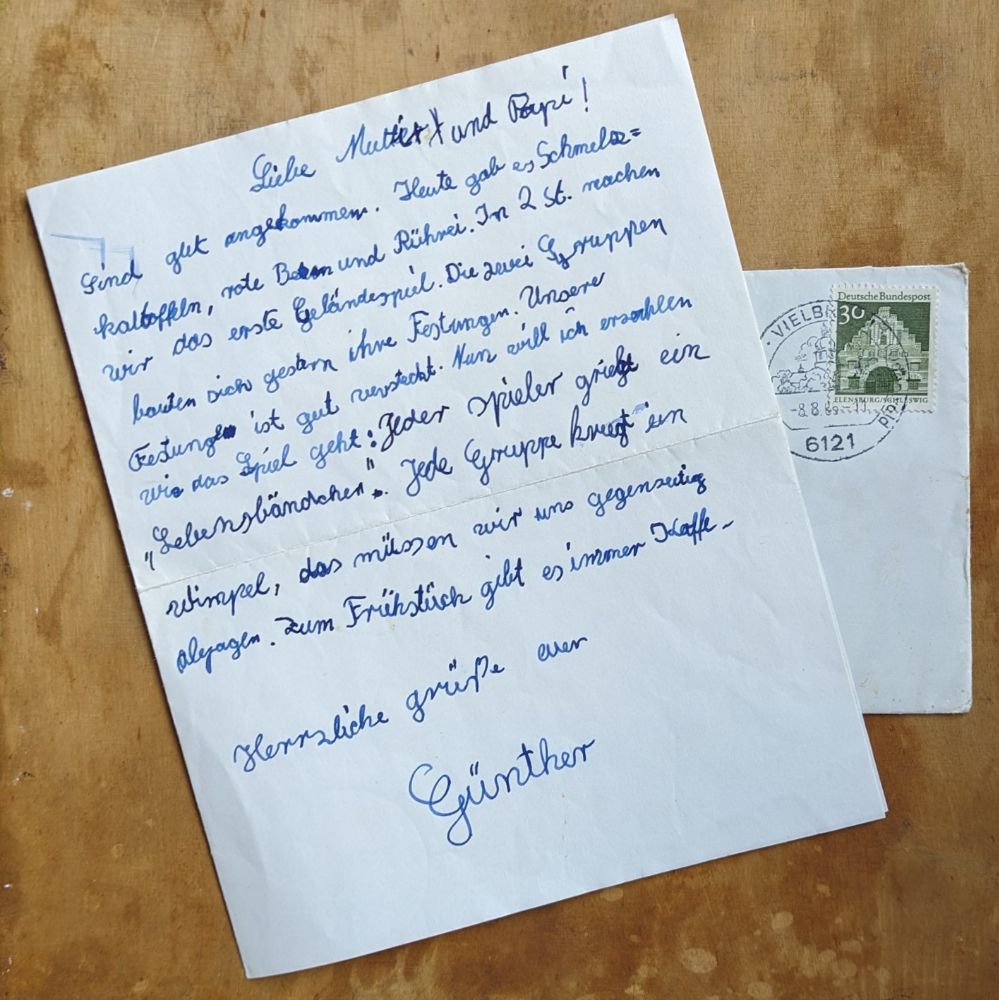

| Liebe Mutti and Papi!

Sind gut angekommen. Heute gab es Schmelzkartoffeln, rote Bete und Rührei. In 2 St. machen wir das erste Geländespiel. Die zwei Gruppen bauten sich gestern ihre Festungen. Unsere Festung ist gut versteckt. Nun will ich erzählen, wie das Spiel geht: Jeder Spieler kriegt ein „Lebensbändchen“. Jede Gruppe kriegt einen Wimpel, die müssen wir uns gegenseitig abjagen. Zum Frühstück gibt es immer Kaffee. Herzliche Grüße Euer |

Wenn Ihr über das „Making of“ hierher gekommen seid, dann wisst Ihr schon, dass ich knapp neun Jahre alt war, als ich den oben abgebildeten Brief geschrieben habe. Soweit ich weiß, ist es der erste überhaupt und ich finde ihn – mit einigen kleinen, notwendigen Korrekturen – ganz annehmbar. Und wie elegant ich mit Essen begonnen und mit Trinken geendet habe. Schon damals den Fokus immer auf die wichtigen Dinge gesetzt.

Stichwort damals, jede einzelne Erinnerung, die ich an dieses Zeltlager habe – und das sind erstaunlich viele, verglichen mit dem Fehlen von Erinnerungen, die ansonsten diese Zeit kennzeichnet – zeigt, wie sehr diese Zeiten „andere“ waren. „Zum Frühstück gibt es immer Kaffee“, schreibe ich, beachte: für Neunjährige. Bei näherem Nachdenken will ich glauben, dass es sich um irgendein kaffeeartiges Getränk handelte, das uns als Kaffee angeboten wurde. Mir hätte es bestimmt am benötigten Unterscheidungsvermögen gefehlt.

Den Kaffee gab es in einem großen Küchen- und Esszelt, in dem eine Anzahl von Biertischen und -bänken stand. Eine Essenstheke mit Thermosbehältern für Kaffee und unerinnerten Tee. Was es auch gab, waren Lautsprecher für Musik und Durchsagen. Oder eines Morgens die Aufnahme eines nächtlichen Zeltgespräches, das die Betreuer, selbst noch Jugendliche, nachts heimlich durch die Zeltwand aufgenommen hatten, und nun der Lageröffentlichkeit zugänglich machten. Heute ist das ein Straftatsbestand, damals war das vor allem peinlich. Unter anderem mir, ich gehörte zu den Aufgenommenen, auch wenn ich das zuerst nicht merkte, lange zuhörte, bis eine Passage kam, die ich eindeutig als „meine“ erkannte, obwohl mir die Stimme seltsam fremd und piepsig vorkam. Sicher war ich mir erst, als ich mich ein zweites und drittes Mal hörte. Und was ich hörte gefiel mir nicht, gar nicht. Das Phänomen, die eigene Stimme auf Aufnahmen „fremd“ zu finden, kennen vermutlich die meisten, für mich war das damals die erste Begegnung damit und ich hätte gerne darauf verzichtet.

Das Zeltlager lag in einem Tal, vielleicht auch nur einer Lichtung, auf einer Wiese, die von Wald umgeben war, idyllisch ergänzt von einem Bach. Zehn bis zwölf Schlafzelte für jeweils sechs bis sieben Kinder (auch sechs Kinder und ein Betreuer wären möglich, es ist lange her), alle im Kreis um einen Fahnenmast aufgestellt, etwas abseits die Zelte für die Infrastruktur, noch entlegener der Donnerbalken.

Der Donnerbalken muss heute vermutlich erklärt werden, er ist die damalige Entsprechung zum Dixie-Klo, verzichtet aber komplett auf Wände und Chemie. Zwei Baumstämmchen werden aufrecht im Abstand von cirka eineinhalb Meter etwa oberschenkelhoch in den Waldboden geschlagen, darauf wird horizontal ein Balken genagelt und unmittelbar dahinter eine Grube gegraben. Jetzt kann man sich mit heruntergelassen Hosen auf den Balken setzen und in die Grube scheißen. Für die, die auf dem Balken sitzend nicht mehr mit den Füßen auf den Boden kommen, gibt es eine weitere in den Waldboden geschlagene und sehr viel höhere Stange, ungefähr fünfundzwanzig Zentimeter vor dem Donnerbalken. Damit lässt sich das Gleichgewicht halten und das Toilettenpapier hängt auch daran.

Ich erinnere einen einzigen Versuch, diese „Toilette“ zu verwenden, ich gehörte zu den Kleineren und kam eindeutig nicht mit den Füßen auf den Boden, es stank und wie man sich gleichzeitig den Hintern abwischt und das Gleichgewicht hält, fand ich herausfordend. Hinzu kam das Fehlen eines jegliche Sichtschutzes, vielleicht weil wir ohnehin nur Jungs waren.

Und wir spielten echte Jungsspiele, heute würden wir sagen Krieg. Den Spielaufbau habe ich im Brief schon angedeutet, zwei Gruppen mit jeweils einer Festung und einem Wimpel, den es zu verteidigen gilt. Jeder der Mitspieler hat ein farbiges Lebensbändchen ums Handgelenk, das einerseits die Gruppenzugehörigkeit signalisiert und andererseits bei Verlust dazu führt, nicht mehr mitspielen zu dürfen. Da laufen nun also Gruppen von Kindern durch den Wald (wo waren da eigentlich die Betreuer?), die versuchen, sich gegenseitig zu überfallen und die Bändchen von den Handgelenken zu reißen. Ersatzweise einzel oder in der Gruppe mit angemessenem Körpereinsatz die Festung der Gegner zu stürmen und den Wimpel zu erobern. Was kann da schon schiefgehen?

Kurz, das war kein Spiel für mich. Ich bin schon mit fünf eingeschult worden und war schon aus diesem Grund immer einer der Jüngsten, oft auch einer der Kleinsten, in Klassen- und sonstigen Verbänden. So lernt man, Raufereien besser zu vermeiden, die Sache mit den Lebensbändchen war so gar nicht mein Ding. Ich glaube, ich bin sehr früh und mit wenig Gegenwehr ausgeschieden.

Interessanterweise erinnere ich wenig wirkliche Angst, obwohl wir in einer „gefährlichen“ Lage waren. Uns wurde gesagt, eine andere Zeltlagergruppe, die gar nicht so weit von uns entfernt lagern würde, wolle uns überfallen. Aus diesem Grund mussten wir eine Nachtwache einrichten, in Schichten zu zwei Stunden liefen nachts jeweils zweimal zwei Jungs rund ums Lager. Ich hielt das schon damals für eine Geschichte, auf kindliche Weise war mir ein Überfall unplausibel. Warum sollten die das tun?

Und es gab den „Bösen Marabu“, wer ihm begegnete, endete über und über mit Zahnpaste beschmiert mitten in der Nacht im Bach, wo er sich säubern müsste. Die Sache mit der Zahnpaste war mir ein klarer Hinweis darauf, dass da eher übermütige, jugendliche Betreuer am Werk waren, als schlecht benannte Fabelwesen. Obwohl es unwahrscheinlich ist, glaube ich, dass ich mit kurz vor neun irgendwo aufgeschnappt hatte, dass der Marabu ein Storchenvogel ist, gewiß groß, aber sicher nicht böse.

Andere waren vielleicht nicht ganz so stabil, zumindest einer meiner Zeltgenossen endete nächtens im Bach. Aber nicht, weil der Böse Marabu am Werk war, sondern weil er sich im Schlaf eingeschissen hatte. Damals hatte ich dazu keine Meinung, heute denke ich, dass das Zeltlager selbst jede Sorte von Schließmuskelschwäche begünstigte.

Ich selbst fand mich auf der anderen Seite des Spektrums. Nach meinem oben geschilderten ersten Versuch auf dem Donnerbalken ging ich nicht mehr auf’s Klo, bekam nach einer Woche Fieber und musste von meinen Eltern abgeholt werden. Und war kein bisschen böse darüber.