Sommerferien 20.7. bis 2.9.1978

Sommerferien 20.7. bis 2.9.1978

Kategorie: g.blogt

Der tägliche Kleinkram

Die Motorradzeit

Bearbeitetes Transkript einer mündlichen Schilderung, aufgenommen im Jahr 2022, also rund 50 Jahre später. Ich habe versucht, so nahe wie möglich am gesprochenen Wort zu bleiben. Mehr dazu hier.

„Als ich mit 16 mein erstes Motorrädchen bekommen habe, habe ich über einen Bekannten von meinem Vater eine uralte Lederjacke gekriegt. Das heisst, die war zu dem Zeitpunkt schon 40 Jahre alt, die habe ich immer noch im Schrank hängen. Und das war die, die ich dann trug. Also ich erinnere mich nicht, zumindest durch meine Motorradzeit hindurch nicht, wann ich irgendwann etwas anderes getragen hätte. Und auch lange, lange danach noch.

Das ist auch so ein riesiges Renovierungsprojekt. Regelmässig denke ich, ich muss endlich mal jemand finden, der mir da wieder ein Futter einnähen kann. Die passt noch, nur hat sie um den Bauch herum einen Schnitt, den ich so nicht mehr haben würde. Weil sie da irgendwie zu sehr absteht, keine Ahnung, weil da der Nierengurt noch drunter musste oder was auch immer.

Aber wegen der Lederjacke brauchte ich keine Jeansjacke. Und wenn, dann hätte man eventuell ja eher so eine mit abgeschnittenen Ärmeln gehabt – über der Lederjacke. Das war aber auch zu sehr die Rockerecke. An die ich mich nie weit genug angenähert habe. Weil das vergleichsweise …

Also diese Motorrädchen und die Frankfurter Stadtteile, die sich dann kollektiv mit ihren Motorrädchen in den jeweiligen Jugendzentren gegenseitig besucht haben, man kann auch sagen überfielen. „Hey, wir fahren nach Sachsenhausen und gehen da mal ins Jugendzentrum und dann gucken wir mal“, oder umgekehrt. Das habe ich nur wenige Male mitgemacht, weil meine Szene da nicht nah genug dran war. Außerdem wohnte ich in Höchst und die waren nicht wirklich bedeutend in dieser Szene. Und es war einfach blöd, irgendwo hinzufahren und sich mit anderen zu prügeln oder wenigstens rumzupöbeln.

Das, was wir hatten, das waren so ein paar lose assoziierte Motorradfahrer. Eigentlich Kleinkrafträder, also 50-Kubik-Maschinchen, das will man nicht wirklich als Motorrad bezeichnen. Wir waren zwischen 16 und 18 zu dem Zeitpunkt. Die Leute, die älter waren und schon große Motorräder fuhren, das waren dann 350er oder 500er, fanden wir schwierig. Vor allem wegen den Mädels, weil die Mädels fanden das toll. Das heisst, man hat nicht wirklich so den Kontakt gesucht. Ab und zu kam halt mal einer vorbei und dann musste man sich damit auseinandersetzen.

In Höchst gab es ein Jugendzentrum, aber das war nicht der Ort, an dem wir uns herumtrieben. Wir hatten den Marktplatz. Die Mutter von einem der Mädels hatte den Kiosk da am Marktplatz und aus dem Grund hatte er sich dann irgendwann zum informellen Treffpunkt entwickelt. Handys gab’s noch nicht, das heisst man wusste nicht, wo die anderen waren. Man fuhr halt irgendwo hin, wenn man Zeit hatte, und das war bei uns der Marktplatz. Dort gabe am Kiosk Getränke und Infos, wir waren die Marktplatz-Clique.

Das war auch nicht lang, höchstens zwei Sommer, an denen wir uns da getroffen haben und von dort dann, keine Ahnung, zum Baggersee gefahren sind oder sonst irgendwas getrieben haben. Irgendwann hatten wir auch Kontakt bekommen zu Landjugendleuten, die auf dem Ort wohnten und in einem alten Stall einen Partyraum hatten. Oft, dass man dann dahin gefahren ist, aber man hat sich am Marktplatz getroffen und entschieden, was man macht. Und dann ging das dahin.

War eine geile Zeit. War auch die einzige Zeit, wo ich mich irgendwie zu einer Freundesgruppe zugehörig gefühlt habe. Das war mit Abschluss der Motorradzeit, also mit 18, schon wieder rum. Weil dann etwas anderes anfing. Dann fingen nämlich die ersten festen Beziehungen an.“

Tante Leni stirbt

Tante Leni ist streng genommen meine Großtante, die Schwester meiner Oma Johanna, die ich aus anderen Gründen ebenso mochte. Sie stirbt einen Tag vor meinem 14. Geburtstag, der dann wenig überraschend kaum gefeiert wurde. Nicht schlimm, ich glaube schon damals hatte ich es nicht so mit Geburtstagen. Interessant für mich ist daran nur, dass es wirklich der 14. Geburtstag war. Geschätzt hätte ich den zwölften, vielleicht den elften oder dreizehnten, aber niemals den vierzehnten. Gefühlt war ich so viel jünger.

Tante Leni wohnte direkt im Nachbarhaus, bessergesagt im direkt benachbarten Hauseingang, denn meine Familie und sie wohnten in demselben Wohnblock. Um die Zeit ihres Todes herum bin ich ziemlich regelmässig zu ihr „rübergegangen“, mal aus Langeweile, mal um sie auf den Wochenmarkt zu begleiten. Ob ich dabei wirklich eine große Hilfe beim Tragen war, weiß ich nicht mehr. Gut erinnern kann ich mich aber daran, dass wir auf dem Weg zum Wochenmarkt regelmässig zu irgendwelchen Schwätzchen stehenblieben, denn Tante Leni war mit vielen Menschen bekannt und bei einigen auch gern gesehen. Sie war – und damals hat mich das nur wenig interessiert – zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit irgendwas in der Verwaltung eben jener Wohnungsbaugesellschaft, in deren Häusern wir nun wohnten. Sie hatte also über ihren Job Kontakt zu vielen Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung gehabt und so konnte sich ein Marktgang schon einmal hinziehen. Der Weg zum Höchster Wochenmarkt dauerte auch ohne Unterbrechung cirka zwanzig Minuten, mit Unterbrechungen dann eine dreiviertel Stunde, zurück ähnlich. Um nicht mißverstanden zu werden, ich beschwere mich nicht darüber, schließlich ging ich gerne und freiwillig mit. Und vermutlich war das auch längst nicht so regelmässig, wie ich es erinnere, sondern eher eine Sache, die nur in den Ferien vorkam.

Irgendjemand muss mir erzählt haben, sie sei eine recht lebenslustige Frau gewesen, denn das ist es, was mir einfällt, wenn ich sie beschreiben sollte. Aber, und ich finde, das ist ein großes Aber, mir fällt keine Begebenheit ein, in der ich als Kind einen solchen Eindruck hätte gewinnen können. Oder was ich zu einem solch frühen Zeitpunkt mit „lebenslustig“ hätte verbinden können, selbst wenn man davon absieht, dass „lebenslustig“ in der damaligen moralinsauren Zeit auch ein paar schwierige Konotationen hatte.

[Erinnerungen an ihre Wohnung in der Palleskestraße, manuelle Klingel an der Tür, Toilette im Treppenhaus, Pisspott, Rollläden und wandernde Scheinwerfer auf den Wänden]

Noch unsortiert:

Geboren am 15.4.1898, sie ist eine geborene Scholly, nannte sich aber teilweise Eckert oder Scholly-Eckert, Scholly ist der erste Mann ihrer Mutter Katharina, Eckert der Name des zweiten und dritten Ehemans (Brüder), das klingt nach einer interessanten Geschichte, die ich leider nie erzählt bekam. Der dritte Ehemann Eckert hat die Hausapotheke gemacht. Weitere Ebstücke: der handgeschniedete Dosenöffner, der Ausgehdegen (von einem der Eckert-Brüder) und die Vitrine (mit einem jahrzehntelangen Umweg über den elterlichen Garten)

Zeltlager

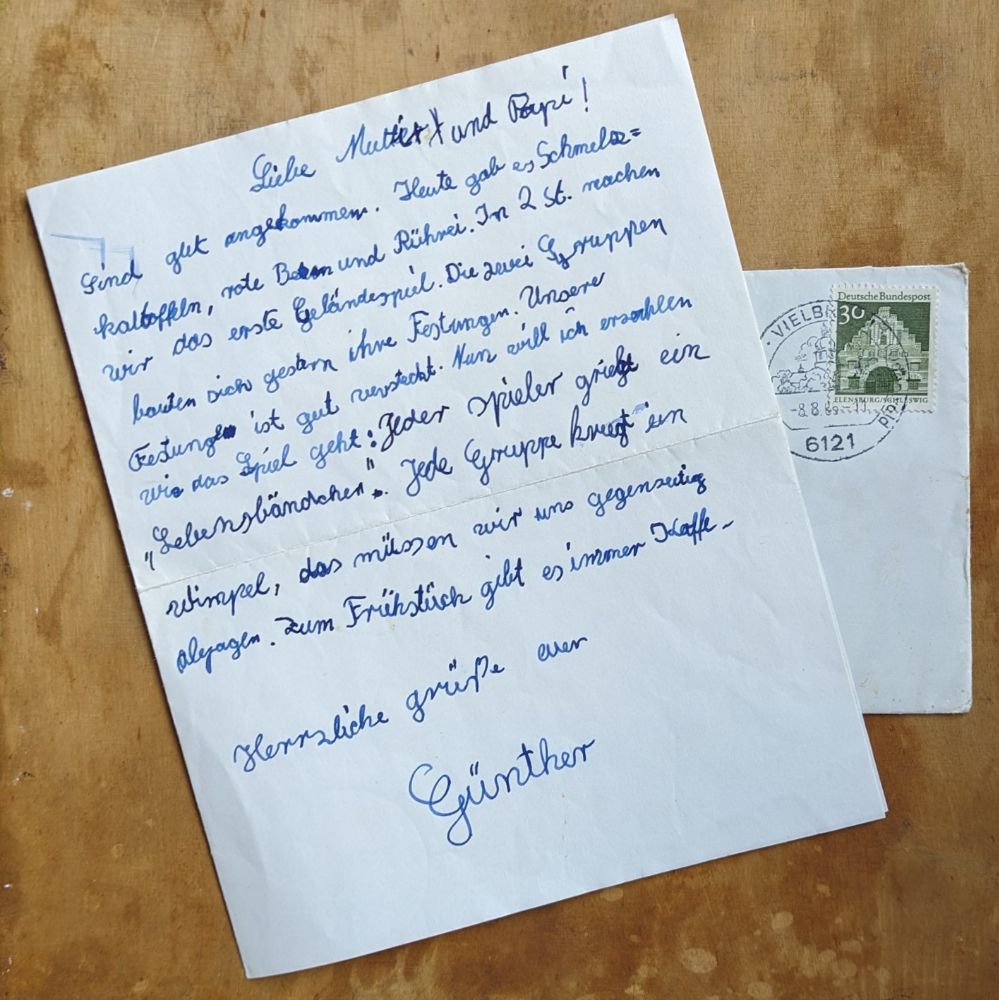

| Liebe Mutti and Papi!

Sind gut angekommen. Heute gab es Schmelzkartoffeln, rote Bete und Rührei. In 2 St. machen wir das erste Geländespiel. Die zwei Gruppen bauten sich gestern ihre Festungen. Unsere Festung ist gut versteckt. Nun will ich erzählen, wie das Spiel geht: Jeder Spieler kriegt ein „Lebensbändchen“. Jede Gruppe kriegt einen Wimpel, die müssen wir uns gegenseitig abjagen. Zum Frühstück gibt es immer Kaffee. Herzliche Grüße Euer |

Wenn Ihr über das „Making of“ hierher gekommen seid, dann wisst Ihr schon, dass ich knapp neun Jahre alt war, als ich den oben abgebildeten Brief geschrieben habe. Soweit ich weiß, ist es der erste überhaupt und ich finde ihn – mit einigen kleinen, notwendigen Korrekturen – ganz annehmbar. Und wie elegant ich mit Essen begonnen und mit Trinken geendet habe. Schon damals den Fokus immer auf die wichtigen Dinge gesetzt.

Stichwort damals, jede einzelne Erinnerung, die ich an dieses Zeltlager habe – und das sind erstaunlich viele, verglichen mit dem Fehlen von Erinnerungen, die ansonsten diese Zeit kennzeichnet – zeigt, wie sehr diese Zeiten „andere“ waren. „Zum Frühstück gibt es immer Kaffee“, schreibe ich, beachte: für Neunjährige. Bei näherem Nachdenken will ich glauben, dass es sich um irgendein kaffeeartiges Getränk handelte, das uns als Kaffee angeboten wurde. Mir hätte es bestimmt am benötigten Unterscheidungsvermögen gefehlt.

Den Kaffee gab es in einem großen Küchen- und Esszelt, in dem eine Anzahl von Biertischen und -bänken stand. Eine Essenstheke mit Thermosbehältern für Kaffee und unerinnerten Tee. Was es auch gab, waren Lautsprecher für Musik und Durchsagen. Oder eines Morgens die Aufnahme eines nächtlichen Zeltgespräches, das die Betreuer, selbst noch Jugendliche, nachts heimlich durch die Zeltwand aufgenommen hatten, und nun der Lageröffentlichkeit zugänglich machten. Heute ist das ein Straftatsbestand, damals war das vor allem peinlich. Unter anderem mir, ich gehörte zu den Aufgenommenen, auch wenn ich das zuerst nicht merkte, lange zuhörte, bis eine Passage kam, die ich eindeutig als „meine“ erkannte, obwohl mir die Stimme seltsam fremd und piepsig vorkam. Sicher war ich mir erst, als ich mich ein zweites und drittes Mal hörte. Und was ich hörte gefiel mir nicht, gar nicht. Das Phänomen, die eigene Stimme auf Aufnahmen „fremd“ zu finden, kennen vermutlich die meisten, für mich war das damals die erste Begegnung damit und ich hätte gerne darauf verzichtet.

Das Zeltlager lag in einem Tal, vielleicht auch nur einer Lichtung, auf einer Wiese, die von Wald umgeben war, idyllisch ergänzt von einem Bach. Zehn bis zwölf Schlafzelte für jeweils sechs bis sieben Kinder (auch sechs Kinder und ein Betreuer wären möglich, es ist lange her), alle im Kreis um einen Fahnenmast aufgestellt, etwas abseits die Zelte für die Infrastruktur, noch entlegener der Donnerbalken.

Der Donnerbalken muss heute vermutlich erklärt werden, er ist die damalige Entsprechung zum Dixie-Klo, verzichtet aber komplett auf Wände und Chemie. Zwei Baumstämmchen werden aufrecht im Abstand von cirka eineinhalb Meter etwa oberschenkelhoch in den Waldboden geschlagen, darauf wird horizontal ein Balken genagelt und unmittelbar dahinter eine Grube gegraben. Jetzt kann man sich mit heruntergelassen Hosen auf den Balken setzen und in die Grube scheißen. Für die, die auf dem Balken sitzend nicht mehr mit den Füßen auf den Boden kommen, gibt es eine weitere in den Waldboden geschlagene und sehr viel höhere Stange, ungefähr fünfundzwanzig Zentimeter vor dem Donnerbalken. Damit lässt sich das Gleichgewicht halten und das Toilettenpapier hängt auch daran.

Ich erinnere einen einzigen Versuch, diese „Toilette“ zu verwenden, ich gehörte zu den Kleineren und kam eindeutig nicht mit den Füßen auf den Boden, es stank und wie man sich gleichzeitig den Hintern abwischt und das Gleichgewicht hält, fand ich herausfordend. Hinzu kam das Fehlen eines jegliche Sichtschutzes, vielleicht weil wir ohnehin nur Jungs waren.

Und wir spielten echte Jungsspiele, heute würden wir sagen Krieg. Den Spielaufbau habe ich im Brief schon angedeutet, zwei Gruppen mit jeweils einer Festung und einem Wimpel, den es zu verteidigen gilt. Jeder der Mitspieler hat ein farbiges Lebensbändchen ums Handgelenk, das einerseits die Gruppenzugehörigkeit signalisiert und andererseits bei Verlust dazu führt, nicht mehr mitspielen zu dürfen. Da laufen nun also Gruppen von Kindern durch den Wald (wo waren da eigentlich die Betreuer?), die versuchen, sich gegenseitig zu überfallen und die Bändchen von den Handgelenken zu reißen. Ersatzweise einzel oder in der Gruppe mit angemessenem Körpereinsatz die Festung der Gegner zu stürmen und den Wimpel zu erobern. Was kann da schon schiefgehen?

Kurz, das war kein Spiel für mich. Ich bin schon mit fünf eingeschult worden und war schon aus diesem Grund immer einer der Jüngsten, oft auch einer der Kleinsten, in Klassen- und sonstigen Verbänden. So lernt man, Raufereien besser zu vermeiden, die Sache mit den Lebensbändchen war so gar nicht mein Ding. Ich glaube, ich bin sehr früh und mit wenig Gegenwehr ausgeschieden.

Interessanterweise erinnere ich wenig wirkliche Angst, obwohl wir in einer „gefährlichen“ Lage waren. Uns wurde gesagt, eine andere Zeltlagergruppe, die gar nicht so weit von uns entfernt lagern würde, wolle uns überfallen. Aus diesem Grund mussten wir eine Nachtwache einrichten, in Schichten zu zwei Stunden liefen nachts jeweils zweimal zwei Jungs rund ums Lager. Ich hielt das schon damals für eine Geschichte, auf kindliche Weise war mir ein Überfall unplausibel. Warum sollten die das tun?

Und es gab den „Bösen Marabu“, wer ihm begegnete, endete über und über mit Zahnpaste beschmiert mitten in der Nacht im Bach, wo er sich säubern müsste. Die Sache mit der Zahnpaste war mir ein klarer Hinweis darauf, dass da eher übermütige, jugendliche Betreuer am Werk waren, als schlecht benannte Fabelwesen. Obwohl es unwahrscheinlich ist, glaube ich, dass ich mit kurz vor neun irgendwo aufgeschnappt hatte, dass der Marabu ein Storchenvogel ist, gewiß groß, aber sicher nicht böse.

Andere waren vielleicht nicht ganz so stabil, zumindest einer meiner Zeltgenossen endete nächtens im Bach. Aber nicht, weil der Böse Marabu am Werk war, sondern weil er sich im Schlaf eingeschissen hatte. Damals hatte ich dazu keine Meinung, heute denke ich, dass das Zeltlager selbst jede Sorte von Schließmuskelschwäche begünstigte.

Ich selbst fand mich auf der anderen Seite des Spektrums. Nach meinem oben geschilderten ersten Versuch auf dem Donnerbalken ging ich nicht mehr auf’s Klo, bekam nach einer Woche Fieber und musste von meinen Eltern abgeholt werden. Und war kein bisschen böse darüber.

Die Wohnung meiner Eltern …

… so um den Zeitpunkt meiner Geburt herum.

Dort, wo das Radio steht, stand später der Fernseher. Die beiden linken Bilder sind in etwa von der Schlafzimmertür aus aufgenommen. Vor dieser Tür hing ein Vorhang und während meiner Kindheit stand ich dort oft und schaute verbotenerweise und durch den Vorhang verborgen mit meinen Eltern fern.

Später bin ich in genau diese Wohnung mit meiner ersten Freundin eingezogen.