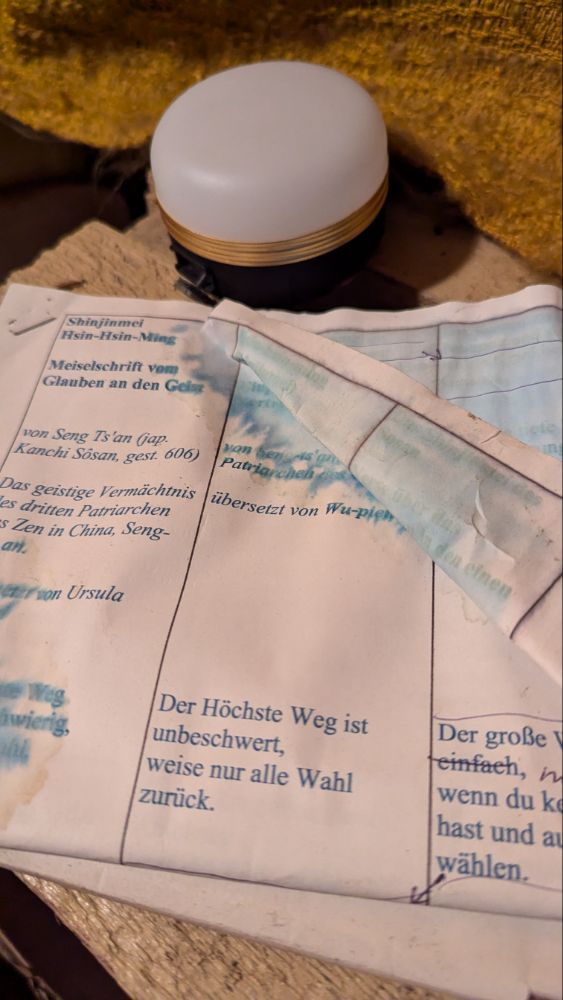

Manchmal schaue ich etwas an und denke mir: „Und wenn es keinen Sinn ergibt, dann müssen wir auch keinen suchen!“ Ein Arrangement wie das oben im Bild zum Beispiel kann diesen Gedanken auslösen.

Nun hat der Gedanke, wenn ich ihn denke, schon einen weiten Weg hinter sich, er wird von Watzlawick dem weißen Hasen in „Alice im Wunderland“, letztlich also dem Verfasser der Geschichte, Lewis Carroll, zugeschrieben. Wer jemals Stille Post gespielt hat, weiß, was bei der Überlieferung selbst unterkomplexer Gedanken geschieht. Sie werden entstellt.

Also dachte ich mir, ich schaue mal nach, wie das Zitat, von dem ich ahnte, dass es wörtlich so nicht zu finden sei, bei Watzlawick Verwendung findet. Wo es zu finden sei, hatte ich eine ungefähre Vorstellung und „meinen“ Watzlawick habe ich vollständig – dachte ich. Es zeigt sich, dass ein Buch, die „Anleitung zum Unglücklichsein“ nicht vorhanden ist. Ich bin sicher, dass ich sie hatte, aber das Buch ist ein typischer Kandidat, der ausgeliehen wird und nicht zurückkommt.

Dennoch überfliege ich die Inhaltsverzeichnisse der vorhandenen Bücher, nichts dabei, das ich auf Anhieb mit vergeblicher Sinnsuche assoziiere. Also lade ich das fehlende Buch schnell herunter, und durchsuche es nach „Hase“ (gepriesen sei die Wunderwelt der Elektronik), leider nichts. „Carroll“ wird auch nur in anderem Zusammenhang zitiert, also auch nichts.

„Dann lass‘ ich mir halt was erfinden!“, denke ich und wende mich an die KI meines Vertrauens. Die gibt mir als Quelle des von mir genannten Zitats erst einmal das Buch an, das ich gerade händisch-elektronisch und ergebnislos durchsucht habe. Soweit hat das mit dem Erfinden also schon einmal gut geklappt.

Eine Nachfrage später habe ich viel Sinnig-Unsinniges zur Hasen-Metapher, die in dieser Ausführlichkeit bei Watzlawick nicht vorkommt und einige wenige Interpretationsangebote, die sich mit meiner Erinnerung decken. Und nur die will ich mit Euch teilen.

„Irgendwo“ also geht es bei Watzlawick um Sinnsuche und unsere (menschliche) Tendenz, Sinn auch in chaotischen oder sinnentleerte Ereignisse hineinzuinterpretieren. Wir wünschen uns Sinn. So sehr! Da die Welt aber nicht immer sinnhaft strukturiert ist, sind wir manchmal versucht, an der Realität (oder dem, was wir dafür halten) herumzubiegen. Das kann, in Abhängigkeit von der dazu notwendigen Energie, auch kontraproduktiv werden. Obsessives Grübeln, Zwänge und vermutlich auch jede andere Sorte Neurose sind da schnell mal entwickelt. Wovor Watzlawick uns bewahren möchte. Schriebe er das Buch heute, käme vermutlich noch eine Warnung vor allzu Quergedachtem hinzu.

Bei Watzlawick ist das vermutlich noch etwas tiefer ausgearbeitet, aber mir reicht das für einen Abend und eine Notiz an mich selbst:

| „Aufhören Sinn zu suchen, stattdessen die Sinnlosigkeit in vielen Geschehnissen des Lebens akzeptieren und Energie in Veränderbares investieren.“ |

Das wär‘ doch schon einmal was.